0791-85997085

0791-85997085

当下越来越多的企业开始重视人效,想方设法推动人效的提升。然而,绝大多数企业采用的是“管”的思路,用强制、外在的手段推着业务部门去提升,诸如指标监控、人才替换、层级压缩、HC管控、技术替代、灵活用工等,虽然也能取得一定效果,但无法跃迁到一个更高的水平。

要突破桎梏,你需要升级到“理”。

01 人效的“管”式思维

提升人效,可以从人效的公式:人效=产出/人数,很容易地得出提升方向:扩大分子+缩小分母。分子一般不可控,尽管也可通过精简流程等增加产出,但一般HR、OD想得更多的是缩小分母,这比较可控。

自然地,他们采取了“管”的思路,例如:

提高员工胜任度:用培养、人员替换等方法,提高在岗员工的胜任度(人才密度),获取更高的绩效;

员工绩效提升:严格绩效管理,促进员工提升绩效,从而最终提高其产出。

组织精简:通过岗位合并、减少层级和增加宽幅等方法,减少人员编制。

技术替代:最大限度地实现工作自动化,用机器换人力。

灵活用工:如劳务派遣、外包、实习生、外脑等,化固定编制为动态编制,化全职为兼职。

这些方法相信大家耳熟能详,就不再展开描述。然而,观察这种“管”式思维的效果,尽管能一定程度上提升人效,但始终难以达到一个更高水平。

为什么?道理很简单,“管”式思维是外力,就像一个学生被赶鸭子架着学习,能考80分但无法考到100分一样,“管”式思维无法让人效达到最佳,执行者也会很累。

为了“管”好人效,企业需要定期对人效指标进行内外收集,需要评判和分析,需要监控、警示和制订改善方案,需要对人效低的部门和管理者进行干预,需要处罚……然而,可能费了120分力气,才拿到80分的结果,业务部门还比较抗拒,怎么破?

从“管”走向“理”,从推动走向拉动,才是破局之道。

被逼着学习的学生,可能永远无法超过真正热爱学习的学生,外在的驱动力永远赶不上内在的驱动力。

那,什么样的机制,才能让组织自发地精简,让员工主动地提升效能呢?

02 人性、熵增、机制 遏制了人效提升?

在明确答案之前,我们先来探讨:人们为什么不愿意主动提升人效呢?组织为什么不会自发地精简呢?

答案关乎人性、关乎规律、关乎机制等几个关键词。

第一个关键词:人性的弱点

对管理者而言,人多力量大似乎是个普遍信条:我管的人越多,我的权力就越大,地位就越高。

因此,很多管理者都会拼命去加人,造成人员规模变大,直至冗余。这是其一,其二在招人上,彼得原理揭示了另外一个弱点:人们普遍倾向于招聘那些不如自己的人,以免对自己造成威胁,如此一来,队伍就越来越弱。

其三,对于不胜任的下属,很少有管理者能果断开掉,他们总想回避矛盾,他们缺少情感强度,难以“心慈刀快”。他们幻想这些下属会知趣自己走人,或者有天会变好。不胜任的人多了,人效自然就低了。

对员工而言,也喜欢人多:人多好混,不信你问滥竽充数的南郭先生。人一多,水就浑,就好摸鱼,自己不会那么累,出了问题还有人甩锅。旁边的人是好还是差,和我没有多大关系,只要不影响我的利益就成。

第二个关键词:熵增

对个人而言,熵增就像肥肉,总是不请自来,让你的身材走样变形。对抗熵增,就要努力锻炼,出力流汗,通过耗散,把肥肉消耗掉。然而,惰怠是司空见惯的,人们会本能地逃避痛苦,追求享受,除非有持续的力量,包括内力和外力,作用于个体,使之持续奋斗。

对组织而言,管理者的任性、流程的冗余、形式的增多、人员素质的降低等都造成熵增,效率因此下降,组织因此消亡。熵增不可怕,可怕的是不抵抗,组织要有内在力量对抗熵增。

第三个关键词:机制

机制对人的异化:机制塑造人的行为,好的机制成就人,坏的机制破坏人,人们会根据机制来调整自己的行为,以趋利避害。

当机制导向是加人不加成本,管理者就会拼命加人;当机制是加人不影响我的薪酬时,员工就会欢迎多加人。因此,需要非常警惕机制的导向。

03 从“管”到“理”的升级 三大人效提升关键举措

从“管”升级到“理”,重点在“理”,针对人效问题的根因,从底层逻辑上理顺人性、利益、组织等机制,牵引全员主动提升人效,使组织产生提升人效的内生动力。只有达致这样的状态,人效才可能跃迁至一个高能境界。

“理”式思维下,人效提升的举措主要有:

一是,用薪酬包理顺激励导向

一般公司是薪酬跟人走,多一个人就多一份薪酬预算,没有薪酬包管理,也没有组织级绩效管理,管理者多加一个人,成本落不到他头上,这样他就会无节制加人。

而华为等公司,采取的是薪酬包管理,可以有效地防止这种情况发生。薪酬需要面向组织,设置薪酬包,和组织绩效挂钩,然后再内部分配到人。这样,薪酬包就有一个清晰可控的总量,不会随着人员增加而增加。一旦总量设了限,管理者就会看菜吃饭,主动根据薪酬包来用人。

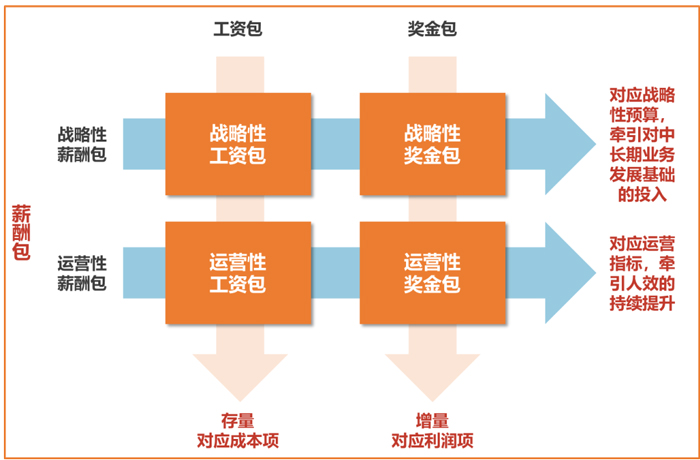

华为进一步将薪酬包分成四块,每块都有不同的逻辑,对应不同的用途:

例如运营性奖金包,和当期业绩“多产粮食”挂钩,人多也不增加奖金包,人少也不减少奖金包。

这个机制会导致什么呢?

管理者会盘算,利润多了,我的奖金就多,因此会主动控制各项成本,包括人员成本;

员工也会盘算:奖金包摆在这里,人多我就少分,人少我就多分,因此他会排斥加人,而选择自己多干一些,以便多分奖金。并且,他还会主动排斥能力差的同事,因为他妨碍了做大蛋糕。

长此以往,队伍就越来越精干,员工收入也越来越高,组织也因为员工能力更强而实现更高的绩效,组织与员工实现了双赢。

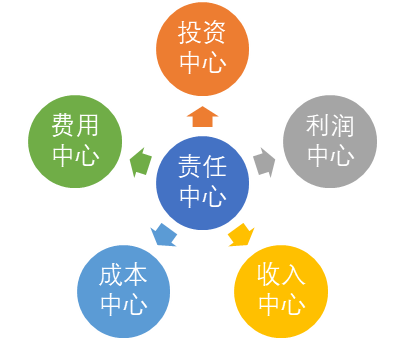

二是,用责任中心算好账。

一般的公司,由于业务管理和财务能力水平不高,导致无法清晰准确地核算各个单元的真实成本和收益,谁赚钱谁亏钱分不清楚,老板也因为肉都烂在锅里不会深究。

但这终究会产生问题:业务部门大规模招人却不承担用人成本;项目经理拼命使用后方资源而不承担成本,项目表面赚钱实际公司亏了本;采购部门为了自身成本KPI强制要求降低品质,导致产品上市失败等等。

针对这些问题,有必要采用责任中心模式,特别是利润中心模式,按照权责发生制原则进行准确核算。账一旦算清楚,管理者就不会乱来。

你用了资源,就要掏钱,你多招一个人,就多一份成本,管理者就不会盲目加人。相反,他会时刻盘算下属的性价比,主动控制人效。

三是,采用矩阵等高维组织

一般公司是职能、事业部等一维组织形态,内部呈现为条块分割状态,部门壁垒严重,难以互通和协作,员工固化在岗位上,只接受上级单线管理,难以动态调用。整个组织容易松垮,人员容易冗余。

而在矩阵等高维组织中,存在两个维度以上的管理,它们从不同方向用力,就像拔河,将组织与人越拉越紧,拧在一起,显得十分拧巴。拧,拧干了水分,拧出了合力。例

如员工,同时要受到虚线和实线两个领导的管理,实线给你安排任务,虚线考察你的能力,实线天天盯着你的进度,虚线天天盯着你的进步,你不敢懈怠,只有时刻绷紧,伺候两个老板可比一个老板累多了。

这种状态下,不可能养闲人,甚至能力弱一点,就会被挤出去,人效自然就会很高。

华为更进一步,将预算下到了项目,项目负责管钱,后方平台部门要从项目那里挣钱才能有收入,这样就形成了内部甲乙方关系。

项目经理手里有钱,就可以从平台部门挑选合适的成员,他会算账,要考虑什么时候要人,考虑人的性价比,把人效利用到极致。

平台专家需要像技师一样去项目“出台”,他要保证自己的出台率,也就是人效,才会挣到钱。出台率太低的话,不仅挣不到钱,还会被淘汰。

平台部门负责人就像老妈子,TA也要算账:哪个技师挣钱?哪个不挣钱?要养多少技师合适?……

大家都算账,效益自然就出来了。不用HR部门盯,不用老板压,人效自然就上去了。

04 写在最后

很多时候管理者累,是因为方法不对。方法对了,效果加倍。

“管”简单直接,人人想得到。

而“理”则需要深入思考,找到根因,理顺逻辑,相对困难很多。但一旦理顺,就如飞轮,越转越快。

老板和OD们,不要用“管”上的勤奋,掩盖“理”上的懒惰。

要拉动,不要只是推动。在前方拉动,激发的是内生动力,最终跑得可能比想象的更快;在后方推动,产生的是惰性,甚至怨恨,最终可能比想象更慢,而且推动者很累。

如果你只会推,你可能是个蹩脚的管理者。向前一步,变推为拉,你会看到不一样的风景。

稿件来源: HR新逻辑

网页链接:https://mp.weixin.qq.com/s/b80GWA9Y365G0kfBmbpzJA

扫一扫在手机打开当前页