0791-85997085

0791-85997085

发文部门:江西省卫生健康委员会 发文日期:2021年9月13日

各设区市卫生健康委,有关医疗机构:

热敏灸技术是我省陈日新教授团队独创的一项具有自主知识产权的原始创新成果。为进一步发挥热敏灸技术在疾病预防、治疗、康复中的作用,把热敏灸技术推广应用到各级医疗卫生机构和居民家庭,惠及广大人民群众,主动服务健康江西建设,现将热敏灸技术规范和应用指导手册(2019年版)印发给你们,请各地结合实际参照执行。

附件:1.热敏灸技术操作手册

2.医疗机构应用指导手册(2019年版)

3.家庭应用指导手册(2019年版)

附件1:

热 敏 灸 技 术 操 作 规 范

1 热敏灸疗法概述

热敏灸是一项源于经典、基于临床、继承创新的重大科研成果。是选择热敏腧穴悬灸,激发透热、扩热、传热等经气传导,从而达到气至病所,显著提高疗效的一种新灸法。

2 施灸前准备

2.1 艾条选择 根据病情需要和腧穴热敏直径的不同而选择不同直径的艾条。艾条一般规格为: 直径: 16~40 mm; 艾绒精度:1:5~1:8。

2.2 辅助用具 火柴或打火机等点火工具, 治疗盘、镊子、灭火管等辅助用具。

2.3 部位选择 依据探感定位(灸感定位法)和辨敏施灸原则,选取施灸部位。

2.4 体位选择 体位的选择以被灸者感到舒适,充分暴露施灸部位,肌肉放松为原则。常用体位: 卧位、坐位。建议首选卧位。

2.5 环境要求 室内安静无嘈杂,卫生清洁无污染,温度应保持在24~30℃为宜,并应设有排烟或消烟装置。

2.6 灸感宣教 施灸者应要求被灸者,在治疗过程中注意力集中,认真体会在艾灸过程中的灸感,并及时与施灸者沟通交流。

3 操作方法与流程

3.1 操作方法

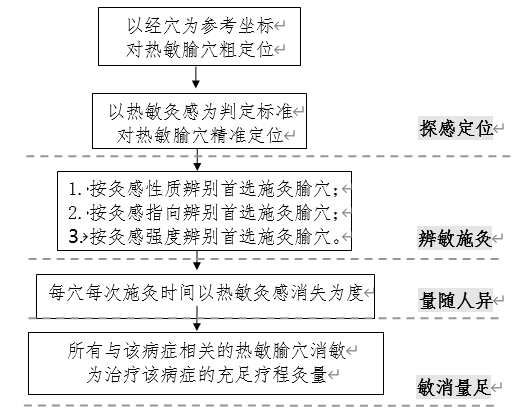

3.1.1 探感定位 热敏灸以灸感定位法确定热敏腧穴。艾热距离体表约3cm,以传统腧穴定位为中心,先行回旋灸2分钟温热局部气血,继以雀啄灸1分钟加强敏化,循经往返灸2分钟激发经气,再施以温和灸发动感传、开通经络。施灸过程中热感强度适中而无灼痛,被灸者出现25种热敏灸感中的1种或1种以上的部位即为热敏腧穴,不拘是否在传统腧穴的标准位置上。

注:25种热敏灸感包括透热、表面不热(或微热)深部热、传热、扩热、局部不热(或微热)远部热、酸感、胀感、痛感(非施灸局部灼痛感)、风吹感、流水感、痒感、锥入感、压感、麻感、发凉感、重感、蚁行感、电掣感、皮肤扩散性潮红、面红、额汗出、胃肠蠕动反应、肢端热、身烘热、喜热。

3.1.2 辨敏施灸 辨敏施灸是通过辨别热敏腧穴的灸感特点,从而选取最优热敏腧穴施灸。选优原则按下列顺序: 以出现非热觉的热敏腧穴为首选热敏腧穴; 以出现热敏灸感指向或到达病所的热敏腧穴为首选热敏腧穴; 以出现较强的热敏灸感的热敏腧穴为首选热敏腧穴。

3.1.3 量因人异 热敏灸时,每穴每次施灸时间以热敏灸感消失为度,因病因人因穴不同而不同,平均施灸时间约为 40分钟,这是热敏腧穴的最佳个体化每次施灸时间量。

3.1.4 敏消量足 只要与疾病相关的热敏腧穴存在,就需要进行疗程施灸,直至所有与该病症相关的热敏腧穴消敏,这是治疗该病症的充足疗程灸量。

3.2 操作流程 见图1。

图1 热敏灸操作流程图

4 适应证

热敏灸具有温补阳气、温化寒湿、温通经络、温养心神等功效,适用于出现热敏腧穴的各种病症,不拘寒、热、虚、实、表、里证。

5 注意事项与禁忌症

5.1 注意事项

5.1.1 施灸前 应告知被灸者艾灸过程,消除对艾灸的恐惧感或紧张感。

5.1.2 施灸时 应根据年龄、性别、体质、病情,采取舒适的体位,并充分暴露施灸部位。热敏灸操作时应注意热感强度适宜,避免烫伤,注意防止艾火脱落灼伤患者或烧坏衣物。若施灸时发生晕灸,应立即停止艾灸, 使患者头低位平卧, 轻者一般休息片刻, 或饮温开水后即可恢复;重者可掐按人中、内关、足三里即可恢复;严重时按晕厥处理。

5.1.3 施灸后 应告知被灸者在施灸结束后2h之内不宜洗澡,注意保暖,避风寒。如果皮肤有红晕灼热感,不需处理, 可自行消失。若局部出现水疱,水疱较小时,宜保护水疱,勿使破裂,一般数日即可吸收自愈; 如水疱过大,用注射器从水疱低位刺入,将渗出液吸出后,保持局部清洁,以防感染。热敏灸结束后,须将燃着的艾条套入灭火管内或将燃头浸入水中,以彻底熄灭,防止复燃。

5.2禁忌症

5.2.1 患者在过饥、过饱、过劳、酒醉状态等不宜施灸。

5.2.2 婴幼儿、昏迷、脑出血急性期、大量吐(咯)血的患者; 孕妇的腹部和腰骶部、感觉障碍与皮肤溃疡处禁灸。

附件2:

医疗机构应用指导手册(2019年版)

热敏灸技术显著提高了临床疗效,被广泛运用于临床各科。现以颈椎病、腰椎间盘突出症、网球肘、膝关节骨性关节炎、面瘫、肩周炎、缺血性中风、偏头痛等病症为例,指导临床运用热敏灸技术。

一、颈椎病

颈椎病是指因颈椎退行性变引起颈椎管或椎间孔变形、狭窄,刺激、压迫颈部脊髓、神经根、交感神经造成其结构或功能性损害所引起的一系列症状。

【临床表现】

1.颈型:颈部症状如枕颈部疼痛,肌肉僵硬,活动受限,局部压痛; X线提示生理曲度变化及不稳;排除颈部其他疾患。

2.神经根型:其主要症状病变在颈5以上者可见颈肩痛或颈枕痛及枕部麻木等;在颈5以下者可见颈僵,活动受限,一侧或两侧颈、肩、臂放射痛,并伴有手指麻木、上肢发沉、无力、持物坠落等症状。

3.椎动脉型:常见症状为当头颈活动到某一位置时,突然发生眩晕及下肢麻木无力而摔到,意识往往清楚;椎动脉造影对诊断有帮助。

4.交感神经型:主要表现为主观症状,如枕部疼痛、头沉、头晕或偏头痛、心慌、胸闷、肢凉或手足发热、四肢酸胀等。

5.脊髓型:其临床表现可见一侧或两侧的上肢或下肢麻木、酸软无力,颈颤臂抖,甚者可表现为不同程度的全痉挛性瘫痪,如活动不便、步态笨拙、走路不稳,以致卧床不起,甚至呼吸困难,四肢僵硬等。

6.其他型颈椎病:其他型如食道型颈椎病,因颈椎椎体前缘增生压迫食道、膈神经、喉返神经等引起吞咽困难、呼吸困难、咽喉部疼痛、声音嘶哑等。食道钡剂造影可证实诊断。

【治疗方法】

热敏灸的适应证为颈型、神经根型、椎动脉型3型。

(一)热敏穴位探查

对穴位热敏高发部位神庭、风府、风池、大椎、颈夹脊、肺俞、肩井、至阳穴区进行穴位热敏探查。

(二)热敏灸治疗操作

首先对风府、大椎、至阳等穴区循经往返灸10~15分钟以温热局部气血,加强敏化,再施以温和灸发动感传,开通经络,然后按以下分型治疗。

1.颈型

(1)颈夹脊穴压痛点:单点温和灸,自觉热感透向项背部并向四周扩散或自觉项背部有紧、压、酸、胀、痛感,灸至热敏灸感消失。

(2)肩井穴压痛点:单点温和灸,自觉热感透向项背部及上肢扩散或自觉肩部有紧、压、酸、胀、痛感,灸至热敏灸感消失。

(3)风池、大椎穴:三角温和灸,自觉热感沿督脉传至项背部,灸至热敏灸感消失。

2.神经根型

(1)颈夹脊穴压痛点:单点温和灸,自觉热感透向项背部并向四周扩散或自觉项背部有紧、压、酸、胀、痛感,灸至热敏灸感消失。

(2)肩井穴压痛点:单点温和灸,自觉热感透向项背部及上肢扩散或自觉肩部有紧、压、酸、胀、痛感,灸至热敏灸感消失。

(3)大椎、肺俞穴:三角温和灸,自觉热感向项背部及上肢扩散传导至腕部,如感传不能至腕部,可再取一支点燃的艾条放置感传所达部位的端点,进行温和灸,依次接力使感传到达腕部,灸至热敏灸感消失。

3.椎动脉型

神庭、大椎穴:双点温和灸,患者自觉热感透向穴位深部或发生扩热、传热,灸至热敏灸感消失。

(三)灸疗疗程

每次选取上述1~3组穴位,每天1~2次,10次为1个疗程,疗程间休息2~5天,共2~3个疗程。

二、腰椎间盘突出症

腰椎间盘突出症主要是由于腰椎间盘退行性改变,椎间盘纤维环破裂,髓核突出,刺激或压迫相邻组织如脊神经根、脊髓等,从而产生腰部疼痛,一侧或双下肢麻木、疼痛等临床症状。

【临床表现】

1.常有腰部外伤、慢性劳损或感受寒湿史。

2.腰痛:腰部及臀部感觉疼痛不适。

3.一侧下肢或两侧下肢麻木、放射性疼痛,咳嗽喷嚏时疼痛加重。

【治疗方法】

(一)热敏穴位探查

对穴位热敏高发部位腰俞、命门、至阳、关元俞、腰部压痛点、委中、承扶、阳陵泉、昆仑等穴区进行穴位热敏探查。

(二)热敏灸治疗操作

1.腰俞、命门、至阳穴:循经往返灸和接力灸,振奋督脉阳气,可觉热感沿背腰骶部督脉传导,灸至热敏灸感消失。

2.腰部压痛点:单点温和灸,自觉热感透向深部甚至腹腔或向四周扩散或自觉局部有紧、压、酸、胀、痛感或向下肢传导,灸至热敏灸感消失。

3.关元俞穴:患侧单点温和灸,自觉热感透向深部并向四周扩散或有紧、压、酸、胀、痛感或热感沿下肢传导,部分的感传可直接到达脚根部,如感传仍不能传至脚根部,再取一支点燃的艾条分别放置承扶、委中、阳陵泉、昆仑穴进行温和灸,依次接力使感传到达脚根部,最后将两支艾条分别固定于昆仑和关元俞穴进行温和灸,灸至热敏灸感消失。

(三)灸疗疗程

每次选取上述1~2组穴位,每天1次,10次为1个疗程,疗程间休息2~5天,共1~2个疗程。

三、网球肘

网球肘是肘部肌腱附着处慢性损伤性炎症,出现肘关节外上方及前臂的放射性疼痛不适感。

【临床表现】

1.本病好发于网球运动员、提琴手、水电工、家庭妇女等。

2.肘外方痛:肘关节外侧疼痛,尤以前臂旋转、腕关节活动时为明显,可沿前臂肌肉向下放射疼痛不适感,握物无力,拧毛巾、扫地等动作加重,手不能平举重物。

【治疗方法】

(一)热敏穴位探查

对穴位热敏高发部位局部压痛点、厥阴俞、手三里、阳陵泉(健侧)进行穴位热敏探查。

(二)热敏灸治疗操作

1.局部压痛点:单点温和灸,自觉热感透向深部并向四周扩散或自觉深部有紧、压、酸、胀、痛感,灸至热敏灸感消失。

2.厥阴俞穴:双点温和灸,自觉热感沿腋下及上臂后外侧传至肘关节处,灸至热敏灸感消失。

3.手三里穴:单点温和灸,自觉热感深透,或向上或向下沿手阳明大肠经传导,灸至热敏灸感消失。

4.阳陵泉穴:健侧单点温和灸,自觉热感透向深部或向上或向下沿足少阳胆经传导或自觉局部有紧、压、酸、胀、痛感,灸至热敏灸感消失。

(三)灸疗疗程

每次选取上述1~2组穴位,每天1次,10次为1个疗程,疗程间休息2~5天,共2个疗程。

四、膝关节骨性关节炎

膝关节骨性关节炎是指关节软骨出现原发性或继发性退行性改变,并伴软骨下骨质增生,从而使关节逐渐被破坏及产生畸形,影响膝关节功能的一种退行性疾病。

【临床表现】

1.膝关节疼痛或僵硬感,行走和上下楼梯时疼痛明显。

2.膝关节活动受限,肿胀,行走时膝关节摇摆不稳。

3.晨僵,清晨一开始活动时,感膝盖发硬、沉重、迟钝且疼痛。

4.膝关节活动时有骨响声。

【治疗方法】

(一)热敏穴位探查

对穴位热敏高发部位局部压痛点、内膝眼、外膝眼、梁丘、阴陵泉、血海、阳陵泉等穴区进行穴位热敏探查。

(二)热敏灸治疗操作

1.膝部压痛点:单点温和灸,自觉热感透至膝关节内或扩散至整个膝关节或局部有酸、胀、痛感,灸至热敏灸感消失。

2.内、外膝眼穴:患侧双点温和灸,自觉热感透至膝关节内并扩散至整个膝关节,灸至热敏灸感消失。

3.梁丘、阴陵泉穴:双点温和灸,自觉热感透至膝关节内并扩散至整个膝关节,灸至热敏灸感消失。

4.血海、阳陵泉穴:双点温和灸,自觉热感透至膝关节内并扩散至整个膝关节,灸至热敏灸感消失。

(三)灸疗疗程

每次选取上述1~2组穴位,每天1次,10次为1个疗程,疗程间休息2~5天,共2~3个疗程。

五、面瘫

面瘫是指由于耳后茎乳突孔内面神经发生非特异性炎症,造成面神经功能障碍,以口角歪斜为主要症状的疾病。

【临床表现】

1.常有受寒、着凉、吹风之诱因。

2.起病突然,常于睡眠醒来时,发现一侧面部板滞、麻木、瘫痪,不能做蹙眉、露齿、鼓腮等动作;漱口漏水,进食时食物易滞留于病侧齿颊之间;病侧额纹、鼻唇沟变浅或消失,眼睑闭合不全,迎风流泪。

3.少数于发病前几天可伴有麻痹侧耳后、耳内疼痛或面部不适等前驱症状;还可出现病侧舌前2/3味觉减退或消失、听觉过敏等。

【治疗方法】

(一)热敏穴位探查

对穴位热敏高发部位翳风、阳白、下关、颊车、大椎、神阙、足三里区进行穴位热敏探查。

(二)热敏灸治疗操作

1.急性期面瘫的治疗操作

(1)翳风穴:双点温和灸,自觉热感深透且扩散至患侧面部,灸至热敏灸感消失。

(2)下关穴:单点温和灸,自觉热感透至深部并扩散至患侧面部,灸至热敏灸感消失。

(3)颊车穴:单点温和灸,自觉热感透至深部并扩散至患侧面部,灸至热敏灸感消失。

(4) 阳白穴:单点温和灸,自觉热感深透或扩散至整个额部或自觉局部有紧、压、酸、胀感,灸至热敏灸感消失。

(5)大椎穴:单点温和灸,自觉热感深透或向四周扩散或沿督脉上下传导或沿上肢传导,灸至热敏灸感消失。

2.恢复期面瘫的治疗操作

(1)阳白穴:单点温和灸,自觉热感深透或扩散至整个额部或自觉局部有紧、压、酸、胀感,灸至热敏灸感消失。

(2)下关穴:单点温和灸,自觉热感透至深部并扩散至患侧面部,灸至热敏灸感消失。

(3)颊车穴:单点温和灸,自觉热感透至深部并扩散至患侧面部,灸至热敏灸感消失。

(4)神阙穴:单点温和灸,自觉热感深透至腹腔或沿两侧扩散至腰部,灸至热敏灸感消失。

(5)足三里穴:双点温和灸,部分的感传可直接到达腹部,如感传仍不能上至腹部者,再取一支点燃的艾条放置感传所达部位的近心端点,进行温和灸,依次接力使感传到达腹部,最后将两支艾条分别固定于足三里和腹部进行温和灸,灸至热敏灸感消失。

(三)灸疗疗程

每次选取上述2~3组穴位,每天1次,10次为1个疗程,疗程间休息2~5天,共2~3个疗程。

六、肩周炎

肩周炎是肩周围肌肉、肌腱、滑囊及关节囊的慢性损伤性炎症。主要表现为肩部疼痛和活动受限。

【临床表现】

1.大部分有外伤、劳损及受凉史。

2.肩痛:常常夜间加重,不敢患侧卧床,疼痛多向周围放射。

3.肩关节活动时疼痛,受限明显,有时出现梳头、洗脸、穿衣服不便。

4.肩前、后、外侧可有压痛。

5.严重者肩部肌肉萎缩等。

【治疗方法】

(一)热敏穴位探查

对穴位热敏高发部位肩部压痛点、膏肓俞、肩井等穴区进行穴位热敏探查。

(二)热敏灸治疗操作

1.肩部压痛点:单点温和灸,自觉热感透向深部并向四周扩散或自觉酸、胀、痛感,灸至热敏灸感消失。

2.膏肓俞穴:患侧单点温和灸,自觉热感沿腋下及上臂后内侧传至肘关节,灸至热敏灸感消失。

3.肩井穴:患侧单点温和灸,自觉热感透向深部并向四周扩散或有紧、压、酸、胀、痛感或热感沿上肢传导,部分的感传可直接到腕部,如感传仍不能传至腕部,再取一支点燃的艾条分别放置肩髃、臂臑、曲池、手三里、外关穴进行温和灸,依次接力使感传到达手背部,最后将两支艾条分别固定于肩井穴、手三里穴进行温和灸,灸至热敏灸感消失。

(三)灸疗疗程

每次选取上述1~2组穴位,每天1次,10次为1个疗程,疗程间休息2~5天,共2~3个疗程。

七、缺血性中风

缺血性中风是由于脑部供血障碍引起的脑组织缺血、缺氧而发生坏死、软化,形成梗死灶的脑血管疾病。

【临床表现】

1.常突然起病,一侧肢体活动不利,口眼歪斜,流口水,吃东西掉饭粒,拿不了筷子。

2.部分病人发病前有肢体麻木感,说话不清,一过性眼前发黑,头晕或眩晕,恶心等短暂脑缺血的症状。

3.半身不遂可以是单个肢体或一侧肢体,可以是上肢比下肢重或下肢比上肢重,并可出现吞咽困难,说话不清,恶心、呕吐等,可伴头痛、眩晕、耳鸣,严重者很快昏迷不醒。

【治疗方法】

(一)热敏穴位探查

对穴位热敏高发部位百会、风池、手三里、阳陵泉等穴区进行穴位热敏探查。

(二)热敏灸治疗操作

1.百会穴:单点温和灸,自觉热感深透至颅内或沿督脉向前向后传导,灸至热敏灸感消失。

2.风池穴:双点温和灸,自觉热感深透或向四周扩散或沿督脉向前向后传导,灸至热敏灸感消失。

3.手三里穴:双点温和灸,部分的感传可直接到达头部,如感传仍不能上至头部者,再取一支点燃的艾条放置感传所达部位的端点,进行温和灸,依次接力使感传到达头部,最后将两支艾条分别固定于手三里和头部进行温和灸,灸至热敏灸感消失。

4.阳陵泉穴:单点温和灸,部分的感传可直接到达头部,如感传仍不能上至头部者,再取一支点燃的艾条放置感传所达部位的端点,进行温和灸,依次接力使感传到达头部,最后将两支艾条分别固定于阳陵泉和头部进行温和灸,灸至热敏灸感消失。

(三)灸疗疗程

每次选取上述3~4组穴位,每天1次,10次为1个疗程,疗程间休息2~5天,共2~3个疗程。

八、偏头痛

偏头痛是一种反复发作的头部血管舒缩功能障碍引起的以头痛为主的病症。

【临床表现】

1.多在青春期起病,以女性多见,可有家族史。

2.每次发作持续4~72小时不等,疼痛为单侧、搏动性,活动后头痛加重,可伴恶心、呕吐、畏光、畏声等。

3.部分病人有抑郁、欣快、不安或倦睡等精神症状以及厌食、口渴等消化道症状。

【治疗方法】

(一)热敏穴位探查

对穴位热敏高发部位风池、率谷、日月、阳陵泉、足窍阴等穴区进行穴位热敏探查。

(二)热敏灸治疗操作

1.风池穴:双点温和灸,自觉热感深透或扩散至头面侧部,灸至热敏灸感消失。

2.率谷穴:双点温和灸,自觉热感深透颅内或扩散至头面侧部或自觉局部有紧、压、酸、胀、痛感,灸至热敏灸感消失。

3.日月穴:双点温和灸,自觉热感深透或扩散至两胸侧,灸至热敏灸感消失。

4.阳陵泉穴:双点温和灸,部分的感传可直接到达头面部,如感传仍不能上至头面部者,再取一支点燃的艾条放置感传所达部位的近心端点,进行温和灸,依次接力使感传到达头面部,最后将两支艾条分别固定于阳陵泉和头面部进行温和灸,灸至热敏灸感消失。

5.足窍阴穴:双点温和灸,部分的感传可直接到达头面部,如感传仍不能上至头面部者,再取一支点燃的艾条放置感传所达部位的近心端点,进行温和灸,依次接力使感传到达头面部,最后将两支艾条分别固定于足窍阴和头面侧部进行温和灸,灸至热敏灸感消失。

(三)灸疗疗程

每次选取上述1~2组穴位,每天1次,10次为1个疗程,疗程间休息2—5天,共2—3个疗程。

附件3:

家庭应用指导手册(2019年版)

家庭居民可运用热敏灸技术以求防病保健、增强免疫、调节体质、延年益寿。现列举8个常用的热敏灸保健要穴以指导家庭居民运用热敏灸技术。

1.神阙穴

【穴位定位】

位于脐窝正中。

【热敏灸感】

可自觉热感渗透腹腔,或出现热感扩散至整个腹腔,或出现腹腔深部发热感觉,或出现热感呈带状向两侧腰际传导。

2.足三里

【穴位定位】

正坐屈膝,在小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指。简易取穴:屈膝90度,外膝眼往下四横指,胫骨外一横指处。

【热敏灸感】

可自觉热感渗透,或热感沿足阳明胃经上行至腹部下行至足背。

3.关元穴

【穴位定位】

在下腹部,前正中线上,当脐中下3 寸。

【热敏灸感】

可自觉热感深透至腹腔,或出现腹腔内发热现象,或出现热感呈带状向两侧腰际传导甚至到达腰骶部。

4.三阴交

【穴位定位】

位于小腿内侧,当足内踝尖直上3寸,胫骨后缘。

【热敏灸感】

可自觉热感渗透深部,或热感沿足太阴脾经上行至腹部,或出现表面不热或微热,而深部热感强烈。

5.命门穴

【穴位定位】

位于腰部,当后正中线上,第2腰椎棘突下凹陷中。

【热敏灸感】

可自觉热感渗透深部,或热感扩散至腰骶部,或热感呈带状向两侧腰际传导,或出现热感呈带状向一侧或两侧臀部、下肢部传导,或出现下腹部腹腔内发热感觉,或出现下腹部及双侧腹股沟处发热反应。

6.大椎穴

【穴位定位】

在后正中线上,第7颈椎棘突下凹陷中。

【热敏灸感】

可自觉热感透向深部并向四周扩散,或出现重压感、酸胀、酸痛感,或热感经肩部沿上肢外侧向下传导至腕部。

7.中脘穴

【穴位定位】

在上腹部,前正中线上,当脐中上4 寸或胸骨下端和肚脐连线的中点。

【热敏灸感】

可自觉热感透至腹腔内,或热感扩散至整个上腹部,或出现胃肠蠕动反应。

8.百会穴

【穴位定位】

头顶正中线与两耳尖连线的交叉处。

【热敏灸感】

常自觉热感深透颅内,或出现灸感向前额或向后项沿督脉传导。

家庭居民运用热敏灸保健时,建议每次选取上述1~2组穴位,每天1次,30次为1个疗程,疗程间休息2~5天,需3个及3个以上疗程。

参考文献:

[1]陈日新,陈明人,康明非.热敏灸实用读本[M].北京:人民卫生出版社,2009.

[2]陈日新,谢丁一.神奇热敏灸—有感就灸的新法艾灸[M].北京:人民军医出版社,2013.

[3]世界中医药学会联合会热敏灸专业委员会.热敏灸技术操作规范[J].世界中医药,2017,12(8):1959-1964.

[4]陈日新,吕志迈,谢丁一,等.热敏灸感条目德尔菲法调查分析[J].中医杂志,2018,59(22):1915-1919.